“踊絵師” 神田さおり 心を貫く空間表現に至るまでヒストリーから、現代を謳歌する生き方のヒントを探る part1

今回は、「踊絵師」としてアーティスト活動を行う、神田さおりさんにインタビューを行った。字で書いての如く、舞いながら全身で絵を描いていく。「独自のスタイル」と言うと在り来たりだが、オンタイムのパフォーマンス性と、それによって生み出されるアートワークの圧巻のクオリティは、他に説明を要らなくさせる凄みがある。

世界的に著名な国内外の数々の企業からのオファーを受け、華々しいアーティスト活動を行なってこられており、そこがどうしてもフォーカスされがちではあるものの、それだけでは語れない、さおりさんの表現者としての意思やイマジネーションがある。

つぶさに伺ったライフストーリーお届けすることで、「神田さおり」というアーティストから生まれる世界の奥深い部分、あるいは複雑で混沌をきわめる現代の世界において、生きて輝くマインドセットをお伝えできたら何よりである。

アラビア世界での生まれ育ちと日本への憧れ

さおりさんの作風から放たれるニュアンスから感じ取れるとも言えるが、さおりさんは、幼少期、父親の仕事の関係でアラビアで育った。

2歳から4歳までイラクで育ち、その後日本で暮らしたのちに、小学校2年生からドバイへ。

日本を離れたことにより、日本への強い憧れがあったという。当たり前の存在でなかったからこそ、日本愛が強く、神秘的だと感じていたそうだ。

ドバイの日本人学校では、日本ならではの文化を伝えよう、誇らしくあろう、といったスピリットに満ちていたとさおりさんは振り返る。日本から離れて成長をする日本人の子供たちが、日本のことを忘れないようにと、学校の先生方がとても努力されていて、図書館にありとあらゆる本が用意されていたそうだ。さおりさんはその中で、刺青の作品集や、浮世絵集などにのめり込んだ。

「日本の刺青の写真を見るほどに、肌に纏っている様子がとても美しいと思った。肉体が踊ると共に絵も踊る、というのが綺麗だなぁ、ってすごく感じた。」

―ボディペイントに繋がってくるんですかね

「うん、だと思うよ。刺青がなぜ日本のカルチャーに存在しているか、という文化的背景は全く知らず、ただ純粋にビジュアルとして『めちゃめちゃ綺麗』と思ったんだよね。体に纏う絵として。」

また、アラブの女性の存在から強烈なインパクトを受けた経験も語ってくれた。

「私がとてもよく覚えているのが、自分が当時住んでいたアパートの一階が巨大なマーケットモールになっていて、普通の食料品スーパーマーケットに混ざって、色んなアラビアの伝統装束屋とか、シーシャ屋、香水屋なんかも立ち並んでいて。そこを小学生ながら歩いていると、黒いベールを全身に纏った女性が向こうから歩いてきて…すれ違い様に『シャラン…シャラン…』って音が聴こえて…『…ふわぁっ…』と濃厚に焚き込められた香りがして…。イスラム教の女性は宗教的に旦那様にしか肌を見せないのだけど、実は黒いベールの内側には物凄く豪華絢爛な衣装を着ていて、様々なビーズや装飾が縫い付けられた生地から聴こえてくる、『シャラン』という衣擦れの音や、漂ってくる官能的な香りに、なんかこう…『ハッ』とつれて逝かれた記憶…。」

異国の美しさに触れられたおかげで、日本の美しさにも敏感になる事ができ、同時に共通する美しさも在る事を強く実感したという。

流れるような美しいアラビア文字で記されるコーランの書物や、モスクの入り口に描かれる(文字というよりは紋章ともいうべきか)王様のサイン。それと、図書館で見つけた日本の浮世絵に見られる、水や女性の後れ毛を描いた曲線のなめらかな流れが「なんだか似てる…」と当時思ったそうだ。

「でも日本の曲線は、しっとりしているなぁって思って。その、しっとりしめやかな曲線が私は好きだ…って思ったんだよね。小3の頃かな。」

日本、アラブ、という対比のみならず、様々な美しさがある。そしてどの国にも、美味しいご飯と美しいものを愛でる感覚が在る、という事を実感できる環境を子供の頃に与えてもらったと、さおりさんは感慨深く振り返っていた。

アラブと日本の環境の落差、「暗黒時代」

アラブでの子供時代は、心から信頼し憧れる大人たちに囲まれていたさおりさん。

当時の校長先生とは今も仲良くされているそうで、学校の先生というか人生の師匠みたいな感じだ、と語る。

「凄く良かったのは、小学校行って家に帰ってくると、自分の学校の先生と親が一緒に呑んでるの。そもそも駐在している日本人が少ないのと、親と先生方が同世代な事もあって、日本人コミュニティー皆仲が良くって。かっこよくて愛情深い大人たちに恵まれて、とても大事に育てられたと思う。」

―凝縮されてるからこそ、日本人のアイデンティティを強くもっていたのかもですね。

「そうかもしれない。近くのインディアンスクールと交流したり、ジャーマンスクールと交流したり。ジャーマンスクールからはドイツ語で「歓喜の歌」を教えてもらう会をやったり、インディアンスクールとはインディアンカレーと日本のカレー、どっちが美味しいか対決やったりとか。そういうのを通して、日本には日本の良さがあるし他の国にも色んな良さがある、という感覚が育ったように思うよ。」

小6も残り半分、という時期にさおりさんは日本に帰国。

―日本に帰ってきて生活してみて、結構思ったりすることありました?

「まず、帰ってきた半年の小学校の担任の先生を好きになれなくて(笑)

それまで親と仲良しで家で一緒に呑んじゃうくらい、関係があったかい先生たちと触れてきていて。1学年1クラスのみ、人数も5〜10人程という学校だから、先生との距離もめちゃくちゃ近かった。その分愛情も深くて…凄くかっこよかった。人間としてすごく魅力的だった。わざわざアラビアを志願して来るような先生たちだから器がでっかくて。担当授業が何とか、それを教えるだけが役割じゃなく人生の先生というか。それに対して帰国した日本の小学校は、36人規模のクラスが1学年5クラスあって。どうしたって生徒と先生の関係性が希薄で。言うこと聞かせるために、間違いがないように統率する感じ?愛がないなと思って。結構私は、帰ってきた小学校から高3まで病んでたかな。」

―でもきっと中学や高校も環境はそんな感じですよね?

「熱意のある先生もいたり、友達もいたり、楽しかった部分は勿論あるけど。…思春期が重なったのもあってか、魂の解放はできていなかった。暗黒時代だった。でも暗黒だって思えて良かったと思う。そういうコアの叫びを無視していたら、今の自分の人生は無かったと思うから。

とてもよく覚えているのが、その半年だけの日本の小学校で図工の時間に写生会があって。どこかに行って風景をスケッチしたり、教室でトランペットを吹いているクラスメイトをモデルに皆で描くんだけど、担任の先生が ”うまい” とか ”へた” をばんばんジャッジするわけ。で、私の周りのクラスメイトが、バタバタと絵を描くのが嫌いになっていくの。ほんともう、音が聴こえるくらいバタバタと。私は既に絵を描くのがすっごく好きだったから嫌いにならずに済んだけど、その状況を『ひどすぎる…!!』って悲しんだ記憶がある。何で好きに描いた絵を、人にどうのこうのジャッジされないといけないんだろう、みたいな気持ち悪さ。それで一位とか二位とか、金賞とかコンクールで優勝みたいな、なんなんだこれは!みたいな。」

自分を自由に表現していいはずの音楽や美術が、帰国した学校では全くそういったものとして位置付けられていなかった事に強いショックを受けたそうだ。

「日本に帰国後、“暗黒時代”だった私は、本当に結構病んでいて。子供ひとりひとりの強烈な個性や自主性を面白がって解放してくれていたドバイ日本人学校の感覚のまんま、日本で『はーい!!』って手をあげたり、ばんばん意見発表するとシーンとしちゃうみたいな…。自分のことを全力で発揮すると引かれちゃう、浮いちゃうみたいなのに結構やられちゃって。

中学に入ると思春期突入もあって、すっかり歯を見せて笑わなくなっちゃったし、先輩にもいびられたし、男の子も苦手になっちゃって。男性恐怖症みたいにもなっちゃって。自分の大好きな事をやって良いのか分からなくなっちゃって…自殺する事ばかり考えちゃってたね。本当に辛くて。

中2の時かな、学生鞄を持って帰る自分の手首がすっごく細くて。見つめながら切れてしまえばいいのに、とか思ってたね。いじめもあったし。まあ、精神的にかなりどん底まで行ったから、自分の子供がもしそうなった時は、寄り添ってあげられると思う。『死にたい』って思うきっかけは、他人からしたらごく小さな理由でも本人にとっては本当に深刻だって分かるから。辛さを分かち合って、でも光を見失わないように、なんとかしてその時期を一緒に乗り越えたいって思うよ。光のきっかけを与えられたらって願うよ。今の辛さは永遠では無いし、未来は自分で選んで行けるから大丈夫って。」

―激しく同意です。そういう経験をしている人の方が、生きる上でアートがいかに重要か切実に感じますよね。

「世の中が勝手に決めたYES/NOに自分を当て嵌め切れなかったんだろうね。当て嵌らないもんだから、浮いちゃって、でもそれでいいんだっ!て言える程まだ強くも無くて。だから自分を責めちゃって。本当あそこで死ななくて良かった…。

絵が好き!っていう事を発揮しまくると中学でも何だか浮いちゃって。文化祭の旗を張り切って描くも『まぁ、神田さんは絵好きでいいよね…』みたいな、一歩離れた扱われ方で。好き!を出すことはいけない気がして、心底分かち合える友達もいなくて。」

美大への進学、パフォーマンスという形の表現手法の構築

自分が何をしてどういう風に生きていきたいかが良く分から無くなってしまっていたさおりさんは、二歳上のお姉さんの進路を追う形で同じ高校に入学し、大学もお姉さんと同じ所に、という風に考えていた。

しかし、大変な受験をするほど頑張る事は本当に姉と同じでいいのか、いっそ絵で頑張りたい、とようやく思えたという。

武蔵野美術大学を目指し、高2の冬休み、美大受験予備校(通称アトリエ)のプログラムに初めて申し込んで通い始めた。

「(アトリエに)行ってみるとデッサンを描きまくってる人が教室にみっちり居て、みんなめっちゃ燃えるようにやってて。美大受験目指す人は、高1とかもっと早くから行ってたりするから。最初は圧倒されたし自分のデッサンが下手くそすぎて焦ったりもしたけど、そこではやればやるだけ、描けば描くだけ、頑張りをWelcomeされる。こんな世界がここに!?っていう感じで嬉しくて嬉しくて。

夢中になってすっごく楽しいいいい!!!ってまま(武蔵野美術大学に)受かったんだよね。」

“暗黒時代”に陥りながらも、なんとか絵を描くのが好きという気持ちを完全には失わずに済んだのは、家族の力が大きかったという。

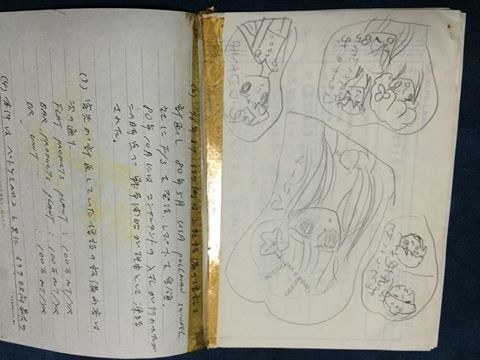

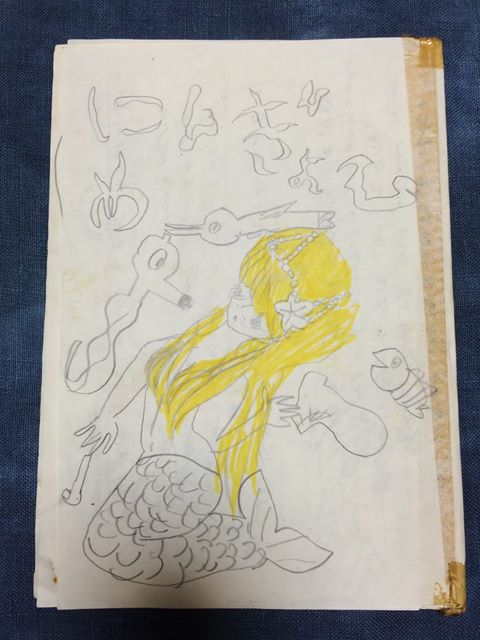

アラブで育った幼少期、さおりさんは父親が会社から持ち帰る大量のテレックスの裏紙などに、毎日毎日絵を描きまくって遊んでいたそうで、それらの膨大な絵を国内外とても引っ越しが多かったにも関わらず、母親が全部捨てずに保管しておいてくれたそうだ。

それをある時発見して、物凄く自分という存在を祝福された気持ちになったという。

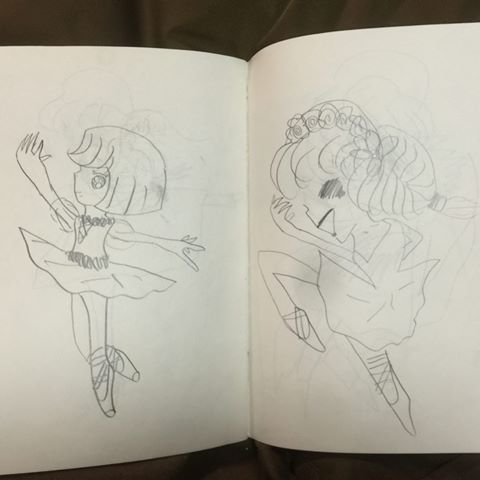

さおりさんが実際に幼少期に描いた絵の数々

大学入学後も学校の課題と授業だけでは自分の創作意欲が満たされず、自身の感性を爆発させられる環境を求めて学外での活動やパフォーマンスに明け暮れる大学生時代だったという。

そこに至る大きなきっかけとして、美大受験も無事終わり、入学前に晴れ晴れとした気持ちで表参道を歩いていたところ、イラストレーターの小池アミーゴ氏の個展が同潤会アパートの”ROCKETS”で開催されていた。足を踏み入れてみると、そこではクラムボン氏が展示空間内でライブをしており、絵と音楽が「めっちゃ幸せそうに響き合ってい」たそうで、さおりさんはハートを撃ち抜かれたという。小池アミーゴ氏が不在だった為、感激した思いをしたためた手紙をギャラリーのスタッフに託したところ、その後ご本人から連絡をいただき親交が始まる。

彼は、六本木の飯倉橋交差点に当時在った“PLASTIC”というクラブにて、自身がオーガナイズしていた”春夏秋冬”というDJパーティにさおりさんを招待。そこでさおりさんは、その後の大学生活中、濃厚に活動を共にしていくことになる、“東京チャンプルー”の”ペコ&ハチ”という奇天烈なミュージシャンと出会う。様々なカルチャーの遊び感覚をチャンプルーして”ネオ・ジャポン”を標榜する彼らとすっかり意気投合。

彼らは月一回、”マンダリッシモ!”というアートパーティーを主催しており、”クレイジーケンバンド”や”東京カリ~番長”らもお忍びで参加するアンダーグラウンドなパーティーに、さおりさんも濃厚参画する事に。花魁道中をやろう!と日本髪を結い上げ、お手製の簪をたわわに挿し、アンティークの着物に真っ赤なブーツを合わせて六本木中を練り歩き、着いてくる人全員そのままパーティにまで牽引し、辿り着いた先に大きなキャンバスを吊っておいて、東京チャンプルーの音楽に合わせて、さおりさんが描く。

そんなスタイルを大学生時代に見出し、ほとんど大学には行かず、ひたすらパフォーマンスに明け暮れていたという。

―ここまでくると、今のスタイルに近づいていますね

「そうだね。当時の私にとって、『上手い絵!絵画!』みたいなんじゃなくて、全身を使って、描いた絵も、描いてる姿も、ビジュアルもサウンドも全部大事で、ミュージシャンも絵描きもカレー屋もみんなみんなで混ざり合って空間作り上げるのが楽しすぎて。その瞬間のライブの熱量、その歓喜を現場のみんなで分かち合う悦びは、そこでがっつり貰った。

今振り返るからそう言えるんだけど、私にとって絵を描く事は、何かこう、キャンバスや紙に描くというよりは、空間や体験をつくる事そのもので、それが根っから好きなんだよね…。スキ!絶対かっこいい!と感じる事を、”ダンス”とか”絵画”とかジャンル分け関係なく、とにかく考える前に体当たりで表現しまくっていた。描いた絵だけが別に作品じゃなくて、描いてる最中も作品だ、っていう意識がすごくあって。それを実現できる場所と仲間を求めて探し続けてた。」

ここまでの間でまで触れていなかったが、さおりさんの「踊り」の部分に関して。

物心ついた時から踊る事が好きで、イラクに住んでいた頃ホームパーティーに大勢の人が家に集まる際には、皆の前で踊りを披露してみせていたという。そしてイラクから帰国し、再度ドバイに行くまでの期間にバレエを始めた。当時さおりさんは4歳。ドバイに行ってからもバレエを習い、帰国してからも中2まで続けた。

しかしドバイではクラシック・バレエのクラスが無く、コンテンポラリー・バレエのクラスだった為、トゥ・シューズを履くことを経験せずに育つことに(今思えばすごく素敵なクラスだったんだけど、とさおりさんは振り返る)。

そのため帰国した際に、自分より年下の子たちがもうトゥ・シューズを履けているのに、自分は履けない、ということが大きなコンプレックスとなり、また“暗黒時代”とも重なって、踊ることが恥ずかしく嫌いになってしまったという。

背や手足ばかりが伸びた自分を隠すように、猫背で目立たないようにバレエの発表会を過ごし、受験もあるし、ということで中学2年生の時、バレエを辞めた。

「帰国して、ギャップがすごくて、どうしていいかわからなくなった。自分の素直ないきいきした感じは行き場が無くて。やっぱ環境って大事だなぁっていうね。」

ようやく踊ることの喜びを実感として思い出せたのが、大学生になって“東京チャンプルー”とのパフォーマンスをはじめてからだった。描くこと、踊ることの全身の喜びを取り戻し、サウンド、ビジュアル含め、空間を創作し、その悦びを皆で分かち合う。

そんな活動を積み重ねたさおりさんだったが、「アーティストとして食べていく」という発想はあまり無かったとの事で、大学卒業後は就職する事にした。

大学時代さおりさんは“SAORI庵“という名で、洋服用染料で、刺青や浮世絵をイメージした紋様を洋服に描くという形で、オリジナル服の制作を精力的に行っており、”SAORI庵手描きSHOP”という名でPOP-UP STOREを渋谷パルコ2”ふりふ”店頭に2年に渡り隔月出店した事もあったそうだ。そのような経緯もあり、就職先を考えた時何とは無しにアパレル系企業に就職する事にした。

〜 Part2につづく 〜

Oct 10th / 2020

Interview & Writing: Jasmine

この投稿へのトラックバック

トラックバックはありません。

- トラックバック URL

この投稿へのコメント